PC更新をした際に最新の「NVMe接続」のSSDに交換しました。

今回は安いマザーボードを買ったためヒートシンクなしだったのですが、

そんなヒートシンクなんて無くて大丈夫でしょうと失敗した私の備忘録です。

正直NVMe接続のSSD発熱を侮っていました。

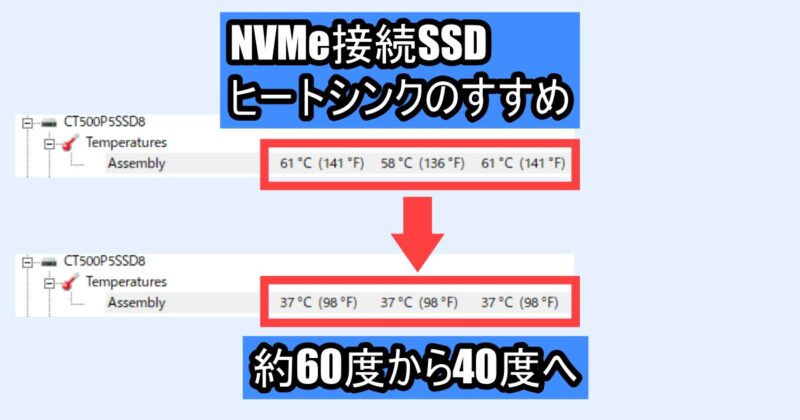

こんなに違うNVMe接続SSDの温度

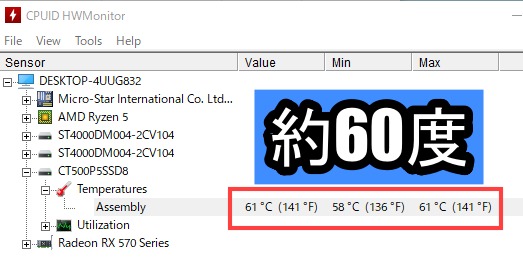

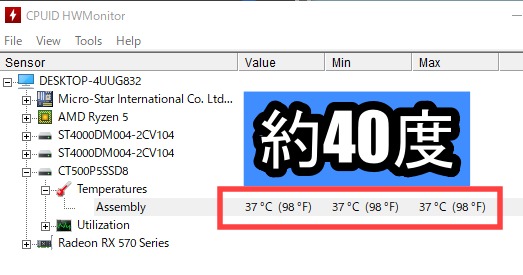

私が温度検証に使用したNVMe接続のSSDは「Crucial製:CT500P5SSD8JP」です。

NVMe接続SSDとして2020年前半の製品ですが2021年でも十分通用する製品です。

- Crucial SSD P5シリーズ

- 容量:500GB M.2 NVMe接続

- 型番:CT500P5SSD8JP

温度測定は他にアプリを立ち上げていないアイドル状態で測定しました。

温度上昇で見ると「約30℃」とアイドル状態としては許せない温度です。

NVMe接続のSSD温度は「約60℃」でした(室温27℃:HWMnitorで測定)

SSDの温度が高くなると起こる故障は?

基本的な考え方として電子部品の温度上昇は低ければ低いほど良いです。

そのためヒートシンクなどを付けて温度上昇を抑える必要があります。

- SSDの寿命が短くなる

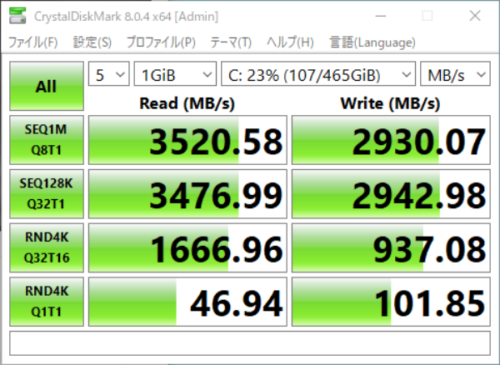

- データの転送速度が遅くなる(サーマルスロッティング)

- SSDの読み書きが円滑にできなくなる

NVMe接続SSDへのヒートシンクを付ける方法

私は以下のヒートシンクを購入しました。

導入から1年以上毎日24時間使用しています不具合などありません。

値段も安く満足している1品です。

ヒートシンクを選定したときのポイントは

- ヒートシンクのマザーボードに近い部分で金属が露出していないこと

- ヒートシンクを固定するネジが4本以上であること

- 熱を伝えるシートが2枚以上入っていること

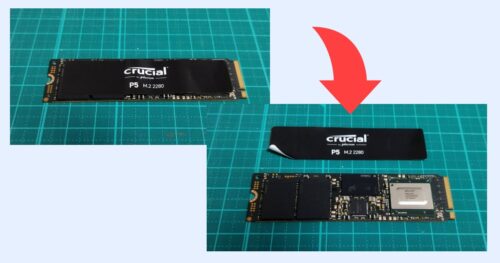

M2のヒートシンクを付ける前にシールを剥がす。

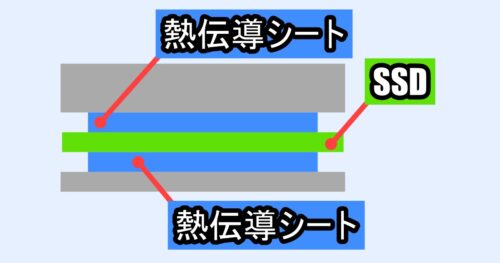

購入したヒートシンクには、SDDと金属の間を効率的に熱が伝わるよう熱伝導シートが入っています。

熱伝導シートの効果を最大限に生かすためにSSDについているシールをはがします。

シールとSSDの間に空気層があると断熱材になるので剥がした方が効率は高まるうえに、

熱伝導シートと電子部品を直接的に密着させることができます。

熱伝導シートでSSDをサンドイッチにする

SSDからシールをはがせば後はヒートシンクの取扱説明書に従って作業していきます。

- SSD本体を熱伝導シートで挟むようにして金属ヒートシンクにつけていきます。

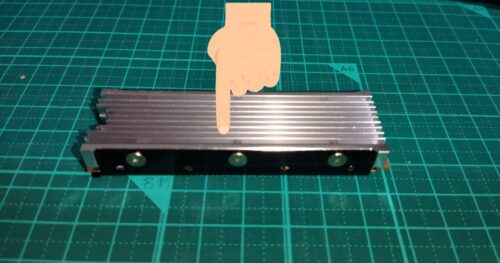

- 両側の計6本のネジは仮止めにしておきます。

- 最後にネジを締める前にヒートシンクを上から軽くグッグッと抑えます。

- これによりヒートシンク本体と熱伝導シートの密着性を高めます。

- 満足したらネジを締め切って作業完了です。

M2接続SSDでのヒートシンク必要性まとめ

SSDにヒートシンクを付けることで約60度から約40度へ温度を下げることができました。

約20度も温度が下がると思っていなかったので驚きました。

SSDについているシールをはがすのがコツがだった気がします。

これで安心して高速なNVMe接続SSDを楽しむための準備ができました!

以上。最後までお読みくださりありがとうございます。